La disoccupazione è un antico problema italiano. La scarsità di lavoro è considerata un dato naturale contro il quale non si può fare altro che prendere atto e gestire le conseguenze. Per questo motivo, ad esempio, si cerca di limitare l’esportazione di posti di lavoro in paesi a basso costo riducendo anche da noi diritti e salari, oppure si guarda con preoccupazione la progressiva sostituzione di lavoratori con macchine sempre più sofisticate. Tutte misure motivate dalla convinzione che esiste un dato ammontare di lavoro, ed ogni riduzione non potrà che peggiorare le cose. Ma la domanda centrale sembra non farsela nessuno: perché c’è poco lavoro in Italia? Possibile che non ci sia modo di aumentare la necessità del sistema economico di offrire posti di lavoro?

Per rispondere a queste domande iniziamo da una breve premessa storica. Nel 1930 l’economista J.M.Keynes, quello che ha sostanzialmente inventato il sistema di sviluppo dei paesi occidentali dopo la seconda guerra mondiale, aveva previsto che il progresso tecnologico avrebbe permesso di arrivare entro un secolo a richiedere un massimo di 15 ore di lavoro settimanali per ogni lavoratore. Questa quantità di impegno lavorativo, secondo Keynes, sarebbe stato sufficiente a produrre tutti i beni necessari al benessere di un paese, mentre i cittadini avrebbero impiegato il resto del tempo allo svago, la famiglia, o qualsiasi altra attività.

La previsione di Keynes non derivava da un sogno utopistico ma dalla esperienza concreta dei paesi che, a partire dalla rivoluzione industriale, avevano ridotto enormemente il numero di persone impiegate aumentando al contempo la produzione. L’agricoltura, l’artigianato, l’estrazione di carbone, le acciaierie, ecc. ecc. sono stati tutti i settori che hanno sperimentato la fuoriuscita della maggior parte dei loro lavoratori i quali sono stato successivamente assorbiti da nuovi settori in espansione. Durante questi travasi di lavoratori da un settore all’altro si è costantemente ridotto il tempo di lavoro richiesto ai lavoratori, ed inoltre introdotto ferie, assistenza sanitaria, pensioni ed una miriade di altre misure che hanno reso via via più costoso l’impiego di un lavoratore.

Osservando le condizioni attuali, a soli 12 anni dalla scadenza della previsione di Keynes, sembrerebbe evidente che la sua previsione è completamente sbagliata. Ma siamo sicuri che sia così?

E’ evidente che non siamo vicini alla piena occupazione e che nessuno si sogna di adottare un settimana lavorativa composta da due sole giornate. Ma anche se le cose sono andate diversamente da quanto Keynes avesse predetto e sperato, possiamo raccogliere qualche indizio sulla sua congettura di base, cioè che la ricchezza di un paese non dipende dalla quantità di lavoro svolta.

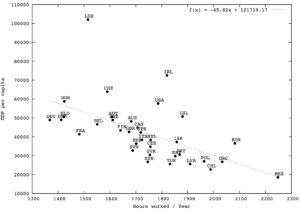

Il grafico riportato sopra mostra la relazione tra il reddito (PIL) medio dei cittadini dei paesi OCSE e l’ammontare di ore medio per lavoratore occupato. I dati non sono perfettamente confrontabili a causa della diversità di composizione delle diverse economie (sopratutto riguardo al peso del settore finanziario) e di diversi sistemi di contabilità nazionale. E’ però evidente che i dati mostrano una inequivocabile relazione significativamente negativa. I dati mostrano cioè che nei paesi più ricchi si lavora mediamente di meno rispetto ai paesi più poveri.

Questa scoperta sembra essere in contrasto con il sillogismo che se il lavoro produce ricchezza allora più lavoro produce maggiore ricchezza. Da questa congettura sono state derivate le politiche che mirano ad aumentare la quantità di lavoro prodotta da ogni lavoratore. Queste politiche sostengono che la riduzione dei salari e dei diritti accompagnate dall’aumento della flessibilità avrebbero reso più produttivo il lavoro e quindi aumentato la ricchezza e, con essa, l’occupazione. Se questo ragionamento fosse vero, come è possibile che, nella realtà, i paesi nei quali i lavoratori faticano di più sono anche quelli con minor reddito medio?

La spiegazione di questo apparente paradosso non è difficile da trovare. La relazione tra reddito e ore lavorate dimostrata dai dati è non solo coerente con la intuizione di Keynes ma anche con l’osservazione che decenni di politiche di abbassamento del costo del lavoro non hanno prodotto alcun risultato né in termini di crescita economica né per ridurre la disoccupazione. Il motivo è semplice, e gli economisti che non si sono fatti abbagliare dall’eleganza formale dei modelli liberisti possono spiegarle molto facilmente.

In un sistema economico un lavoratore non è solo un costo di produzione, ma anche un consumatore che, avendo sufficiente reddito e tempo libero per spenderlo, costituisce la domanda del sistema che fornisce alle imprese le risorse necessarie per esistere ed espandersi. Ridurre i redditi dei cittadini, aumentare l’insicurezza economica, aumentare gli orari di lavoro, eliminare garanzie sanitarie e previdenziali ecc. sono tutte misure che, al più, migliorano i conti delle aziende esistenti ma riducono la quantità di denaro che i cittadini possono e vogliono spendere, impedendo alle aziende di espandersi ed a nuove aziende di nascere. In queste condizioni le imprese non potranno mai, da sole, compensare la carenza di domanda dei cittadini: per quanto alti possono essere i profitti e basso il costo del lavoro, un’azienda che non vede aumentare le sue vendite non avrà alcun motivo di fare investimenti o assumere personale per produrre beni che nessuno comprerà.

Le sorgenti che producono posti di lavoro si possono quindi trovare seguendo il percorso che Keynes e molti altri economisti hanno da tempo suggerito. Ridurre l’orario di lavoro a parità di salario ridurrà necessariamente la disoccupazione. Eliminare l’incertezza del reddito permetterà alle famiglie di ridurre il risparmio forzato dal rischio di perdere il posto in ogni momento. Aumentare la spesa pubblica favorirà le attività delle imprese e, di nuovo, i consumi dei cittadini. Questa è l’unica strada che conduce alla ripresa economica e, di conseguenza, dell’occupazione. Pensare di aumentare il numero di lavoratori senza aumentare il reddito di un paese è una follia che, infatti, non si è mai verificata nella storia.

Le leggende di fantastici mostri che impediscono di percorrere questa via sono state ormai abbondantemente screditate. Fino a 10-20 anni fa si deridevano le politiche suggerite sopra come follie utopistiche: l’aumento dei salari non farà altro che scatenare l’inflazione. Ormai questo argomento non viene più neanche citato, visto che, al contrario, tutti, incluse le banche centrali, sarebbero entusiasti di un segnale di ripresa di crescita dei prezzi. Il secondo argomento, più popolare al momento, è che i vincoli dettati dall’unione monetaria impedirebbero di intraprendere questa strada. Riguardo a questo è necessario premettere che questi vincoli sono notoriamente scritti sulla sabbia: Francia, Germania e tutti i paesi dell’Eurozona violano e hanno sempre violato uno o più parametri. D’altra parte è vero che l’Italia, se vuole continuare (o meglio, tornare) ad essere tra i paesi leader del progetto europeo, deve comunque prendersi la responsabilità del suo debito pubblico. Ma questo obiettivo si può raggiungere solo con un piano realistico. L’indicatore di riferimento, il rapporto tra deficit e PIL, deve essere aggredito non solo in termini di numeratore, il deficit pubblico, ma anche di denominatore, il PIL. E’ quindi possibile, seguendo le indicazioni fatte proprie ormai anche dal FMI, programmare un rientro del debito agendo sulla crescita economica, e non su suicide ricette di austerità. Ogni misura di politica economica che aumenti contemporaneamente numeratore e denominatore non peggiora la posizione debitoria relativa ed è l’unico modo per innescare un tasso di crescita comparabile con quello degli altri paesi europei.

Se si intendo combattere seriamente la disoccupazione l’unica strada è quella di far crescere la domanda. Ogni altra via ha ormai dimostrato di essere senza uscita.